Warum dämmen?

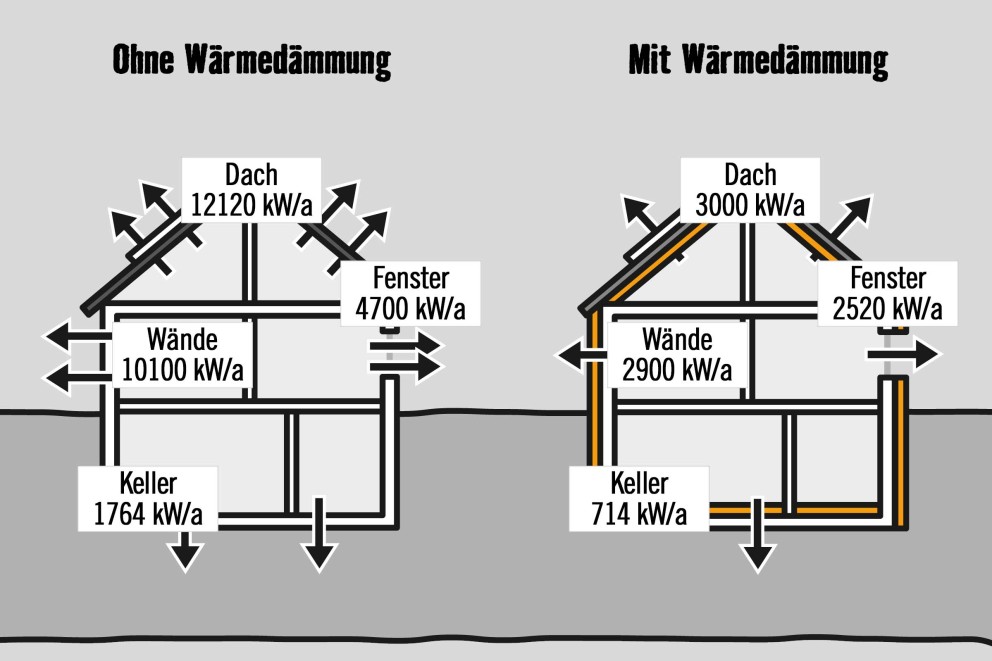

Wenn Dein Haus nicht ausreichend gedämmt ist, geht eine große Menge Energie fürs Heizen verloren. Und umgekehrt bleiben bei einer schlechten Wärmedämmung die Räume im Sommer nicht kühl, sondern heizen sich bei starker Sonneneinstrahlung auch sehr schnell auf.

Bei einem nur schlecht gedämmten Haus ist es immerhin noch 2- bis 3-mal so viel. Das macht sich allerdings ebenfalls finanziell deutlich bemerkbar. Mit einer guten Dämmung kannst Du also Energie und somit bares Geld sparen und tust gleichzeitig noch was für die Umwelt.

Jährliche Wärmeverluste bei einem Einfamilienhaus ohne bzw. mit Wärmedämmung

Um die Qualität des Wärmeschutzes eines Hauses beurteilen zu können, braucht man den Wärmedurchgangskoeffizienten der Bauteile, auch U-Wert (früher k-Wert) genannt.

| Bauteil | Sehr schlecht | Schlecht | Mittel | Gut | Sehr gut |

|---|---|---|---|---|---|

| Dach | ≥ 1,00 | 0,60 | 0,30 | 0,22 | ≤ 0,15 |

| Massivwand | ≥ 1,50 | 0,80 | 0,40 | 0,30 | ≤ 0,20 |

| Fenster | 5,20 | 3,50 | 1,80 | 1,40 | ≤ 1,20 |

Werterhalt durch Dämmung

Du hast Dich für das Projekt Hausdämmung entschieden. Doch was bringt Dir das alles? Investitionen in die Hausdämmung bedeuten:

- mehr Wohnkomfort im Haus durch angenehme Wärme im Winter oder Kühle im Sommer

- geringere Energiekosten

- Klimaschutz durch Schonung der Ressourcen

- Werterhalt bzw. sogar Wertsteigerung des Hauses

Gerade in Zeiten steigender Energiekosten nimmt die Bedeutung energiesparender Gebäude zu. Bei einer Vermietung oder beim Verkauf der Immobilie macht sich das besonders bemerkbar. Für ein Haus mit vergleichsweise geringen Energiekosten ist der Marktwert höher als für ein schlecht gedämmtes Haus. Auch hier machen sich also Investitionen in die Wärmedämmung des Hauses bezahlt.

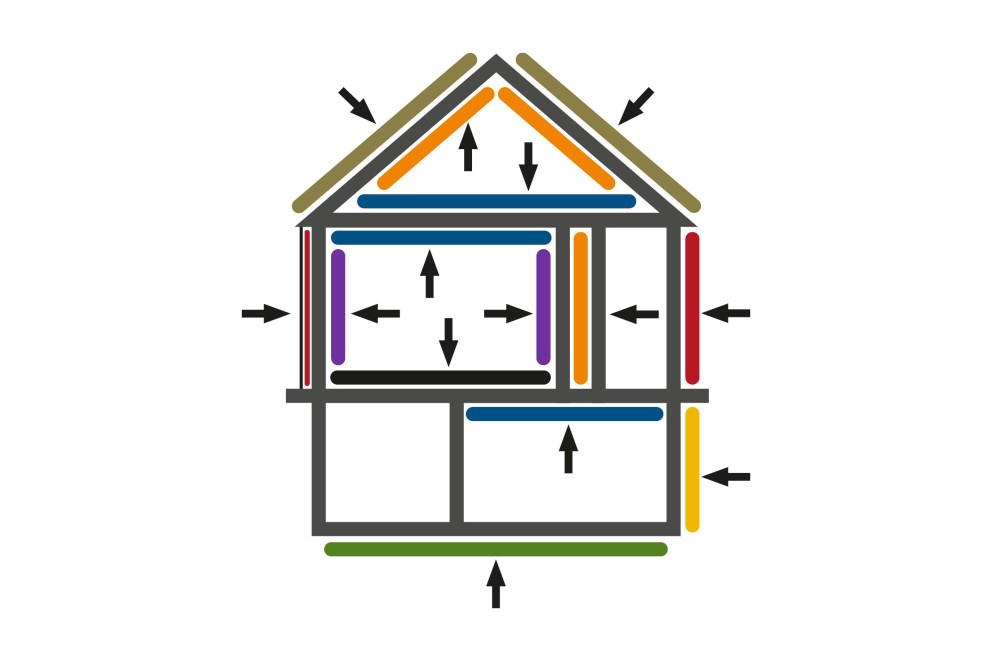

Dabei umfasst die Hausdämmung viele verschiedene Bereiche, wie z. B.:

- die Dachdämmung – von außen oder von innen – angefangen von der Dämmung des eigentlichen Daches bis hin zur Dämmung der obersten Geschossdecke

- die Fassadendämmung

- die Dämmung der Rollladenkästen

- die Dämmung der Kellerdecke

Eine große Bedeutung kommt dabei der Auswahl der richtigen Dämmstoffe zu.

Vom Dach bis zum Keller: Was dämmen?

Besonders große Energieverluste gibt es in älteren Häusern, deren Dächer nicht gedämmt sind. Da kannst du auf dem Dachboden oft auf die blanken Ziegeln schauen. Klar, dass da besonders viel Wärme flöten geht. Beim Thema Dach dämmen gibt es schon einfache Maßnahmen, die wirklich etwas bewirken können.

Ein weiterer Energie-Killer ist der Keller. Da der unter der Erde liegt, ist es dort auch deutlich kühler. Logisch und zum Teil ja auch gewünscht. Nur soll diese Kühle auch im Keller bleiben und nicht in die Wohnräume nach oben wandern. Damit das nicht passiert, kannst Du Deine Kellerdecke dämmen.

Und auch die Fassade trägt zur gesamten Energieeffizienz des Hauses bei. Mit einer zusätzlichen Hülle bleibt es drinnen wärmer als ohne diese Hülle. Also auch hier gibt es enorme Potenziale vor allem bei älteren Häusern.

Du willst wissen, wie viel Energie Du tatsächlich mit dem Dämmen Deines Hauses sparen kannst? Welche Sanierungsmaßnahme die richtige ist, wie dick die Dämmschicht sein muss?

Nutze unseren HORNBACH Energiesparrechner und finde es heraus! Der Konfigurator ist kostenfrei und die Bedienung denkbar leicht.

Wichtige Daten, die Du parat haben solltest, sind:

- Deine PLZ

- Gebäudeart (ob Ein- oder Mehrfamilienhaus)

- Baujahr

- Wohnfläche in m2

- Heizungsart

- und Dein bisheriger Jahresverbrauch in kWh

Probier Dich durch die verschiedenen Sanierungsmaßnahmen durch. Anhand der Energiekennzahlen siehst Du, mit welcher Du am meisten Geld sparst.

Bitte beachte: Die von Dir ermittelten Energiekennzahlen dienen lediglich der Orientierung und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Informiere Dich auf jeden Fall vor der Realisierung einer Maßnahme bei Deinem Energiesparfachberater über die vollständigen Richtlinien und Bedingungen zur Sanierung.

Den richtigen Dämmstoff auswählen

Der eine vertraut bei der Hausdämmung Mutter Natur, der andere der Industrie. Beide bieten so einiges an Material für die Hausdämmung. Wichtig ist, dass das gewählte Material nicht brennbar oder wenigstens schwer entflammbar ist.

Nicht alle Dämmstoffe, die man innen verwenden kann, eignen sich auch für die Außendämmung. Achte daher bei der Sanierung auf den empfohlenen Anwendungsbereich vor der Auswahl des Dämmstoffes.

Zudem solltest Du Dir vor der Auswahl folgende Fragen stellen:

- Soll der Dämmstoff nur Wärme im Haus halten oder zusätzlich Schallschutz bieten und sommerliche Hitze abhalten?

- Stellst Du besondere ökologische Ansprüche an das Material?

- Wie viel darf die Wärmedämmung kosten?

- Wo soll der Dämmstoff eingesetzt werden und gibt es dort besondere Anforderungen an das Material?

Besonders verbreitet und beliebt: Schaumstoff und Mineralfasern

Hartschaumstoffplatten aus EPS (bekannt als Styropor) kommen bei vielen Bau- und Sanierungsprojekten zum Einsatz. Das hat gleich mehrere Gründe: Das Material auf Erdölbasis ist leicht, beständig, hat einen hohen Dämmwert und lässt sich einfach verarbeiten – also ideal für die Wärmedämmung des Hauses.

Auch Mineralwolle wird als Dämmstoff bei einer Sanierung häufig eingesetzt. Bei der Zwischensparrendämmung des Daches lässt sie sich leicht verarbeiten. Sie kommt aber auch bei der Fassadendämmung zum Einsatz. Sie wird entweder aus Glas oder Stein hergestellt.

Natürliche Dämmstoffe als Alternative für eine gute Wärmedämmung

Flachs, Hanf, Holz oder Zellulose, Schafwolle und sogar Schilf können als Wärmeschutz den energetischen Zustand eines Hauses verbessern. Die Naturmaterialien bieten meist einen leicht schlechteren Dämmwert als synthetische oder mineralische Dämmstoffe. Dafür sind sie nachhaltig. Feuchtebeständigkeit oder Widerstand gegen Feuer bieten Naturdämmstoffe in der Regel nicht ausreichend.

Dämmung für den Härtefall

Es gibt Stellen am Haus, wo Dämmstoffe einiges aushalten müssen: zum Beispiel ständige Feuchtigkeit, Mikroorganismen, sogar dem Druck des Erdreichs müssen manche Dämmstoffe standhalten können. Diese Stoffe müssen für den so genannten erdberührten Bereich geeignet sein. Sie müssen nicht nur einen hohen Dämmwert bieten, sondern auch all diesen Zusatzanforderungen trotzen.Geeignet sind für solche Härtefälle beispielsweise: Der mineralische Dämmstoff Schaumglas (Foam Glass) und der synthetische Dämmstoff extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff (XPS).

Einblasdämmstoffe – Hohlräume sicher ausfüllen

Mach mal zu, es zieht. Vor allem alte Decken oder zweischalige Mauerwerke von alten Häusern weisen Hohlräume auf, die ausgefüllt sein müssen, um den Wärmeschutz zu verbessern. Für diese Aufgabe gibt es eine Vielfalt an Einblasdämmstoffen – von losem Polystyrol-Granulat über Steinwolle oder SLS 20 bis hin zu Zelluloseflocken oder Naturfasern.

Die unterschiedlichen Dämmstoffe habe alle ihre Vor- und Nachteile. Damit Du herausfinden kannst, welcher für Dein Projekt der richtige ist, haben wir alles in eine Übersicht gepackt.

Der Wärmedurchgangskoeffizient wird durch die Wärmeleitfähigkeit und Dicke der verwendeten Materialien bestimmt. Dabei spielen die Wärmestrahlung und die Konvektion an den Oberflächen eine entscheidende Rolle.

Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben. Er gibt die Wärmemenge an, die in einer Sekunde durch einen Quadratmeter eines Bauteils hindurchgeht, wenn der Temperaturunterschied zwischen Innen- und Außenluft 1 K (Kelvin) beträgt. Je kleiner der U-Wert, desto besser, weil weniger Wärme durch das Bauteil geleitet wird.

Je besser ein Baustoff die Wärme leitet, desto stärker entweicht sie nach außen. Die Wärmeleitfähigkeit (λ) gibt an, welcher Wärmestromin Watt (W) durch ein Bauteil von 1 Meter (m) Dicke bei einer Temperaturdifferenz von 1 Kelvin (K) übertragen wird. Sie hat die Einheit WmK. Für den Bau eines Niedrigenergiehauses empfiehlt sich z. B. ein Dämmstoff, dessen Wärmeleitfähigkeit bei lediglich 0,035 W/mK liegt und das bei Dämmdicken von mehr als 16 cm.

Die Wärmeleitgruppe (WLG) gibt die Durchlassfähigkeit eines Materials für einen Wärmestrom an. Je kleiner der Wert, desto besser die Wärmedämmung. So kann bei gleicher Dicke eine bessere Wärmedämmung erzielt werden. Dies ist bei Altbauten mit geringer Sparrendicke wichtig.

Bsp.: WLG 032 erzielt eine Verbesserung der Wärmedämmung zu WLG 035 bei gleicher Dicke um ca. 9 %. WLG 035 erzielt eine Verbesserung der Wärmedämmung zu WLG 040 bei gleicher Dicke um ca. 14 %.

Übrigens: Die Ziffern der Gruppe beziehen sich auf die Nachkommastelle der Wärmeleitziffer: Ein Stoff mit der Wärmeleitfähigkeit 0,020 ist in der WLG 020.

Der Wärmedurchlasswiderstand (R), früher 1/Λ, wird in m²K/W gemessen und ergibt sich aus der Schichtdicke des Materials (d), geteilt durch die Wärmeleitfähigkeit (λ) => R = d/λ.

Dieser Widerstand entsteht, wenn ein homogenes Bauteil bzw. eine homogene Bauteilschicht dem Wärmestrom bei einer Temperaturdifferenz von 1 Kelvin auf einer Fläche von 1 m² zwischen seinen Oberflächen entgegensetzt. Somit ist er der Kehrwert des Wärmedurchlasskoeffizienten.

Das Schallschutzvermögen eines Dämmstoffes hängt im Wesentlichen von dessen Beschaffenheit ab. Hier gilt die Faustregel: Je offenzelliger und flexibler das Materialgefüge (z. B. Mineralwolle), desto besser der Schallschutz.

Das Brandverhalten der Baustoffe wird in die Euroklassen A1 bis F eingeteilt. Die Brandschutzklassen A1 und A2 bezeichnen nichtbrennbare Dämmstoffe. Die Brandschutzklasse B bezeichnet Dämmstoffe, die grundsätzlich brennbar sind (B1 = schwer entflammbar, B2 = normal entflammbar, B3 = leicht entflammbar).

Fenster austauschen

Du dämmst Deine Fassade und hast noch alte Fenster? Durch Fenster mit schlechten Dämmwerten geht auch jede Menge Heizenergie verloren. Überleg Dir, ob Du im Rahmen der Hausdämmung auch in neue Fenster investierst.

Rollladenkasten dämmen

Rollladenkästen sind häufig die große Lücke in der Fassadendämmung, die zu Wärmeverlusten und Schimmelbildung führt. Deshalb solltest Du auch hier dämmen und ggf. sanieren. Hilfreiche Tipps dazu bekommst Du im folgenden Ratgeber.